- 信用取引の取引手法

- 代表的な投資戦略

信用取引の取引手法について

信用取引では買いと売りだけでなく、それらを組み合わせた様々な取引手法があります。

保有銘柄の値下がりリスク回避のためのつなぎ売りや、ロングショート戦略をご紹介します。

値上がり益を狙う 信用取引の「買い」

信用取引の「買い」とは、現金や株式等を担保に、証券会社から資金を借りて株式を買うことです。

信用取引の買いでは、買建てした株式の株価が値上がりすることで、利益を得ることができます。

下げ相場で利益を狙う 信用取引の「売り」

信用取引の「売り」とは、現金や株式等を担保に、証券会社等から株式を借りて売ることです。一般的に「空売り」と呼ばれています。

信用取引の売りでは、売建てした株式の株価が値下がりすることで、利益を得るこができます。

保有している現物株式の値下がりリスクを抑える 「つなぎ売り」

つなぎ売り(ヘッジ売り)とは、信用取引の「売り」を利用して、損失拡大を回避する取引のことです。例えば、お持ちの現物株式の株価が下落しています。まだ株価は下落しそうですが、株主優待や配当金がもらえるため、損切をして手放すことをためらっているとします。

そこで、同一銘柄の信用取引の売り建玉を保有することで、株価が下落局面でも利益(評価益)を生み出すことができ、現物株式で発生している損失の穴埋めができます。これが「つなぎ売り(ヘッジ売り)」という方法です。

つなぎ売り

予想に反して値上がりしてしまい、信用取引の評価損が発生した場合には、損切の買い戻しで返済する選択に加えて、保有する現物株式を「品渡し」を選択することもできます。

特定の銘柄を長く持つ場合などでも、自分が考える以上の値上がりや市場の雰囲気などで一旦手放しておこうと考えたときには、信用取引の活用で「高くなったらつなぎ売り、下がったら買い戻し」という小まめなケアを繰り返すこともできます。

株価の変動リスクを抑えて、株主優待を取得する 「優待クロス取引」

株主優待を手に入れるには、権利付最終日までに現物株式を保有する必要がありますが、この保有中に株価が下落してしまうと損失になります。「優待クロス取引」では、現物株式の買いと株価の下落が利益になる信用取引の売りを合わせて行うことで、損失と利益を相殺して価格変動リスクを抑えるという仕組みです。「優待クロス取引」は、株主優待は欲しいけど、その後の株価の下落による損失が怖いといった時に非常に役立つ取引手法です。

優待クロス取引の仕組み

株式の「買い」と「売り」を活用 「ロング・ショート戦略」

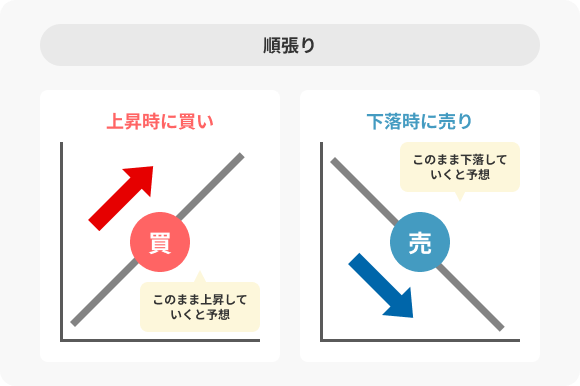

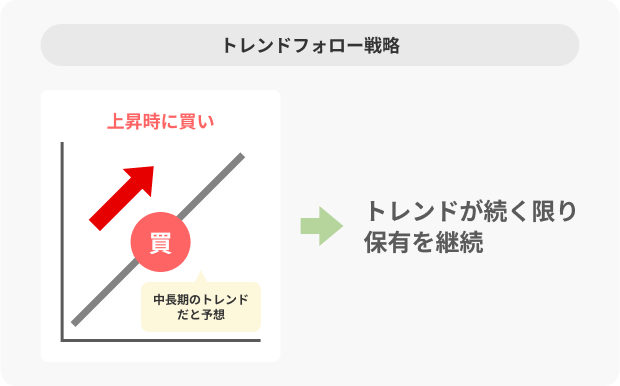

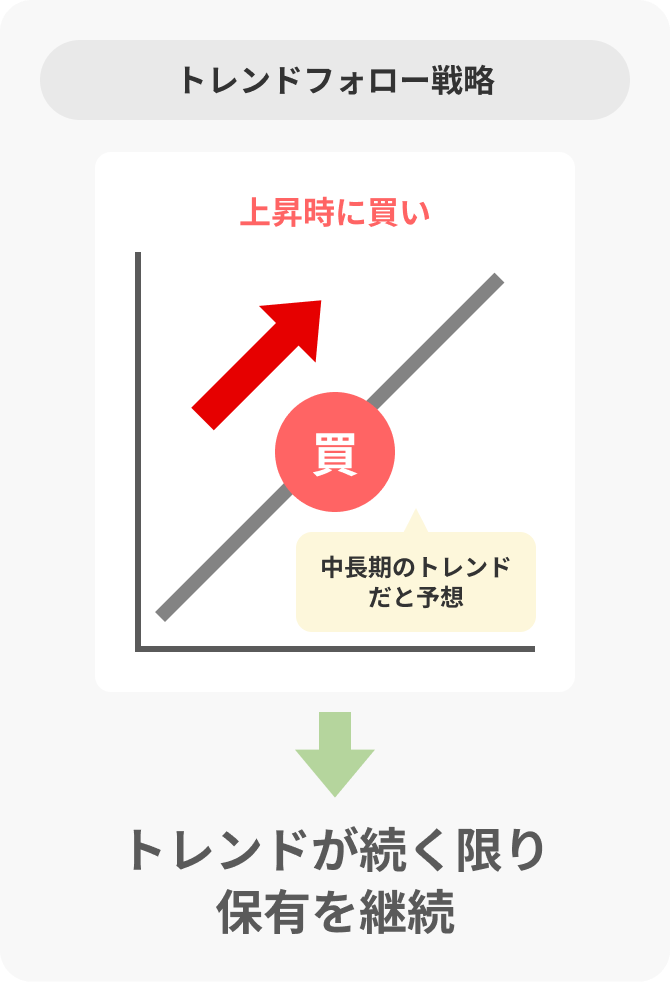

「買い(ロング)」と「売り(ショート)」の両方を組み合わせたスタイルを「ロング・ショート戦略」といいます。実際にプロの投資家や機関投資家の間で活用されている代表的な運用手法のひとつです。

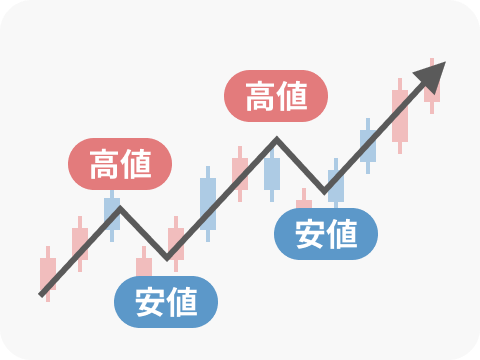

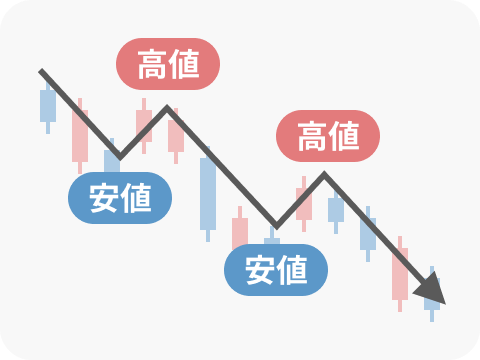

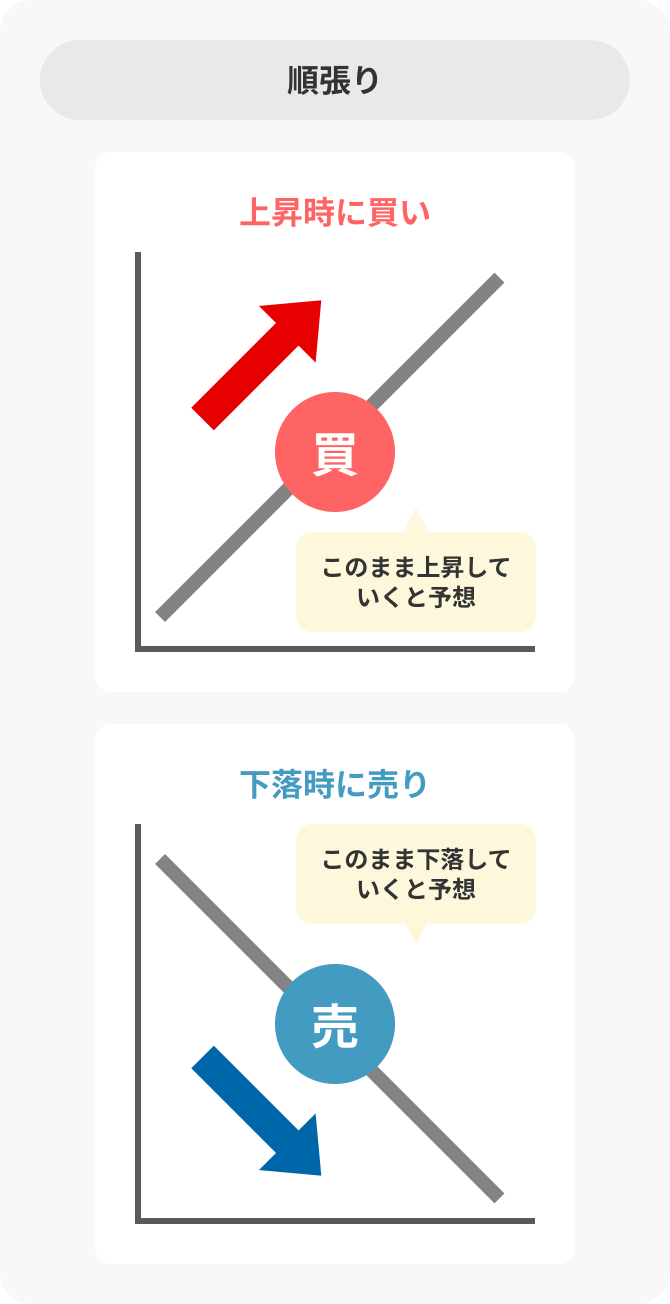

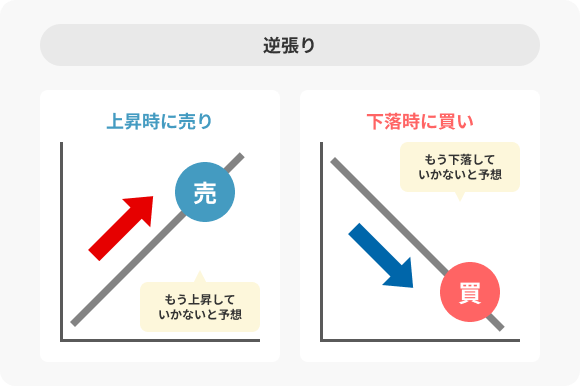

まず前提として、株の基本的な取引には2つの方法があります。

- 「ロング」=株式を買って、将来の値上がりを狙う方法

- 「ショート」=株式を信用取引で売って、将来の値下がりを狙う方法

ロング・ショート戦略では、両方を組み合わせて取引します。(現物株式の保有+信用取引の売り、あるいは信用取引の買い+信用取引の売りをイメージしてください)

同業種や業績面、テクニカル面等から比較して、株価が割安な銘柄を買い(現物でも信用でも可)、株価が割高な銘柄を信用売りするポジションはマーケットリスクが顕在化する全面安等の急落相場でも、リスク量が抑えられ結果として銘柄の優劣だけの損益に抑える効果があるといわれています。これは、ロング(株式の保有)をショート(株式の信用売り)が相殺することで「株式」の保有額リスクを限定することで、株式市場全体の動向の影響が減少するという考えです。

例えば、ある業界に注目し「A社は今後伸びそう」「B社はやや割高かも」と考えた場合、A社を買って(ロング)、B社を売る(ショート)ことで、両社の株価の差(=値ざや)に着目して利益を狙います。

ロング・ショート戦略

裁定取引(アービトラージ)

株式の価格は、本来「理論価格(机上計算値)」(計算で求められる妥当な価格)に近づくと考えられています。しかし、実際の市場では投資家の思惑やニュースなどが影響し、一時的にこの理論価格から離れる(歪む)ことがあります。

この価格のズレを利用して利益を狙う方法が「裁定取引(アービトラージ)」です。

アービトラージ例

比較的わかりやすい事例として、合併時の理論価格の歪みを例にとります。

A社とB社が3ヶ月後に1対1の対等合併を発表した時を想定します。通常であれば、両者の株価は均衡するはずですが、「合併が破談になるかもしれない」「合併比率が見直しになるかも知れない」等々の懸念材料や「合併に伴いA社の大株主は一定株数を手放す必要がある」「B社には第3者が手を上げて敵対買収の可能性もある」等の不確実な固有の材料が株式市場には渦巻いています。仮に、様々な思惑でA社の株価が1,000円でB社の株価が1,100円といったように机上計算値から乖離している場合、「合併が成就」することを前提に、A社株を信用取引で買建て、B社株を1,100円で売建てるポジションを取る戦略が裁定取引です。当初予定どおり両者が合併すれば、裁定利益(結果として同じ株を1,000円で買い1,100円で売ったことになります)を得ることができます。

- 実際の取引においては、信用規制等が発動されるリスクもあります。

事前にロスカットルールを

決めておきましょう

ロスカットとは、あらかじめ決めておいた損失の水準(株価)に達したときに、迷わずその銘柄を売却して、損失を確定するというルールのことです。このルールは、自分の予想が外れたときに、損失を最小限に抑えるための大切な方法です。

株式投資では「この株はまだ上がるはず」と期待して持ち続けた結果、損失がどんどん大きくなってしまうというケースが少なくありません。ロスカットルールは、そうした判断ミスを防ぐ「自分自身のルール」になります。

株式投資では、自分の予想が常に当たるとは限りません。そのため、どんなに自信のある銘柄でも、大きな損失へと繋がるリスクがあります。特に個別銘柄の急落などに備えて、あらかじめ「どこまで下がったら損切りするか」というルールを決めておくことが、長く投資を続ける上で重要です。

いざ、ロスカット水準に到達しても、「もっと持っていれば少しは戻るかもしれない…」という気持ちが働き、損切りができなくなることもあります。しかし、そうこうしているうちにロスカットできずに、損が拡大してしまったという経験も多いかと思います。

当社の逆指値注文であれば、ロスカット水準で自動的にロスカットが可能なため、迷っているうちに損失が拡大してしまったということがありません。ぜひご活用ください。